精神分裂症,一个被打上“不可理喻”“危险”等标签、赋予“暴力”“无法沟通”等刻板印象的词汇,一个事实上并没有过多攻击性的疾病,其实在爱与理解的包容下,也可以呈现截然不同的生机。

正如美国著名作家罗伯特·科尔克在《隐谷路》所说,“当我们给‘异常’贴上标签时,贴纸背面永远印着对‘正常’的迷信。”

与其在世俗思想的束缚中挣扎,在偏见中激发充满暴力色彩的矛盾因子,不如静下心来看一看,心理医生眼中的精神分裂症又是怎样的一个画面?

精神分裂症,一种病因未明的重性精神障碍,具有思维、情感与行为等多个方面精神活动的显著异常,并导致明显的职业和社会功能损害。它并非“人格分裂”,而是大脑功能异常导致。

多发于青少年至成年早期(15-25岁),发病的高峰年龄段男性为10-25岁,女性为25-35岁。最新的流行病学调查结果显示,精神分裂症及其他精神病性障碍终生患病率为0.75%,30天患病率为0.61%,因此精神分类症首次发作后1-2年,也被临床上称为治疗“黄金窗口”,良好的治疗干预效果不仅可以帮助大多数患者回归正常生活,也可以大大提高长期预后的成效。

但在实际生活中,青少年患有精神分裂症,却常常因症状不典型,或仅表现为烦躁易怒等常见行为,被认为是青春期的“叛逆”阶段到了或者是“性格问题”,因此早期的确诊率普遍不高,严重的更会进一步加重病情。

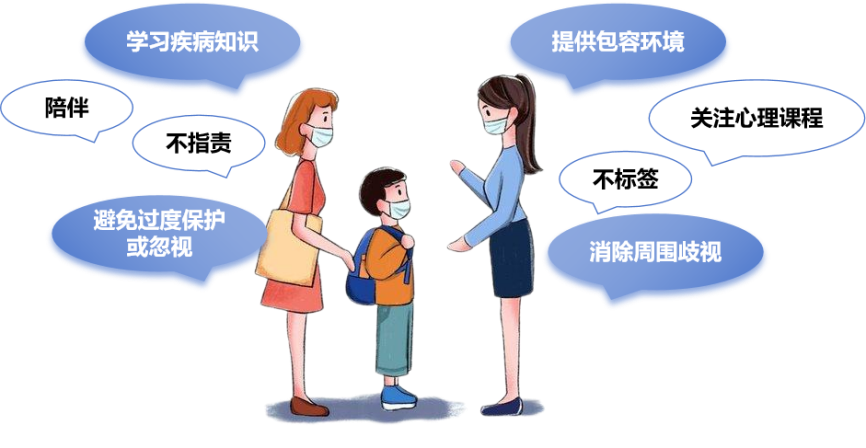

所以,如何理解、帮助精神分裂症青少年,帮助他们穿越疾病的迷雾,重新找回成长的阳光大道?请注意以下几件事!

第一步,学会判断识别精神分裂症的表现形态。

感知异常:听到或看到不存在的事物(幻觉)。

思维混乱:坚信不切实际的想法(妄想),如被监视或控制。

情感淡漠:对社交、学习失去兴趣,情绪表达减少。

行为退缩:孤立自我,生活自理能力下降。

第二步,请给予支持、鼓励,主动打破误区。

误区1:“精神分裂症患者有暴力倾向。”

真相:患者更易成为暴力受害者,而非施暴者。

误区2:“得了这病,人生就毁了。”

真相:通过治疗,许多患者能重返校园、工作,甚至成为艺术家、科学家。

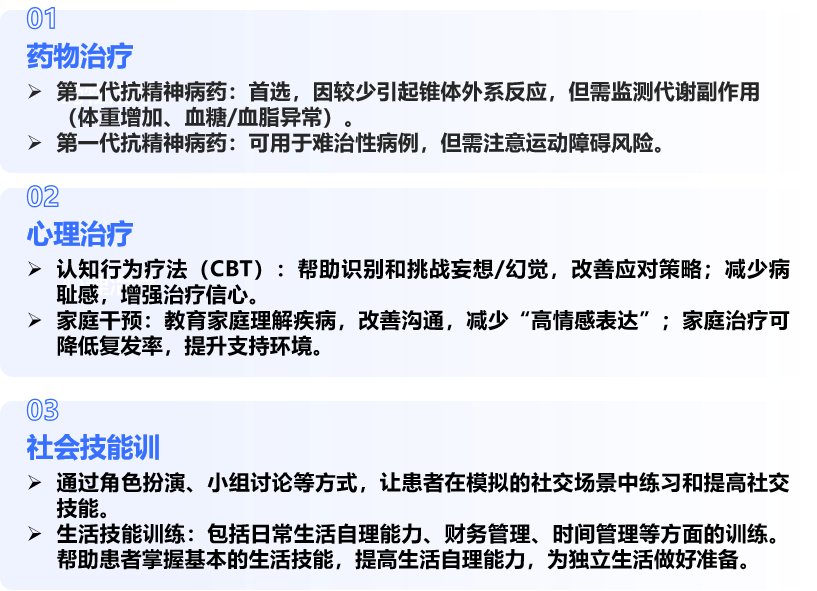

第三步,及时寻找专业的医疗帮助。

对于精神分裂症的青少年来说,所谓“疯狂”的表象下,藏着的不过是渴望被聆听的期望。家长们不妨用多一份包容、多一份支持、多一份耐心、多一份理解,为青少年们送去多一份力量!